トップページ

研究活動

研究活動

計算の科学・計算による科学研究チーム紹介

計算の科学・計算による科学研究チーム紹介

離散事象シミュレーション研究チーム

離散事象シミュレーション研究チーム

離散事象シミュレーション研究チーム

English

チームプリンシパル 伊藤 伸泰

(いとう のぶやす) nobuyasu.ito@riken.jp (拠点:神戸)

nobuyasu.ito@riken.jp (拠点:神戸)- Emailの[at]は@にご変更ください。

- 1991

- 東京大学大学院理学系研究科物理学専攻修了(理学博士)

- 1991

- 日本原子力研究所情報システムセンター研究員

- 1995

- 東京大学工学部物理工学科講師、1997 年10月より助教授を経て准教授(現職)

- 2012

- AICS離散事象シミュレーション研究チーム チームリーダー(現職)

- 2023

- R-CCS 量子HPC連携プラットフォーム部門 量子計算シミュレーション技術開発ユニット ユニットリーダー(現職)

キーワード

- 統計物理学

- 計算物理学

- 複雑系

- 非平衡現象

- 非線形現象

研究概要

現代は高度科学技術情報社会といわれますが、平和・天災・貧困など根源的な課題が多く残っています。

これは社会問題解決のための研究が脆弱なためと考えられます。これらに対しエクサさらにゼタスケール計算機は強力な手段となると期待されています。科学技術上の問題解決の道具から社会課題への知恵を生み出すものへの進化、これが「京」の10ペタにより垣間見えた未来です。この進化の実現を目指して、構成要素に基づいた自然・社会現象のシミュレーション技術を研究することが本チームの目的です。

物質世界は原子・分子からなり、また社会も人・法人・運輸機械・お金・証券からなります。

自然・社会ともに、こうした離散的な数理模型により表現され、また自然現象・社会現象自体も決して滑らかには変化せず離散的な事象なため、こうした問題は一般に「離散事象シミュレーション」と称せられます。具体的には沸騰・凝集・乱流・破壊といった物質のふるまいから交通・疫病・経済取引・電力網などまでを念頭に、「京」・「富岳」用のソフトウェアを目指します。

主な研究成果

実行管理アプリケーションの開発

離散事象がかかわる問題を研究する際には、非常に多くのシミュレーションを実行し、系統的に解析する必要があります。スーパーコンピュータを用いれば、数十万の小規模シミュレーションを実行可能だが、実行・解析には非常に手間がかかるため、シミュレーションを円滑・確実に実行・解析するための仕組みが不可欠となります。

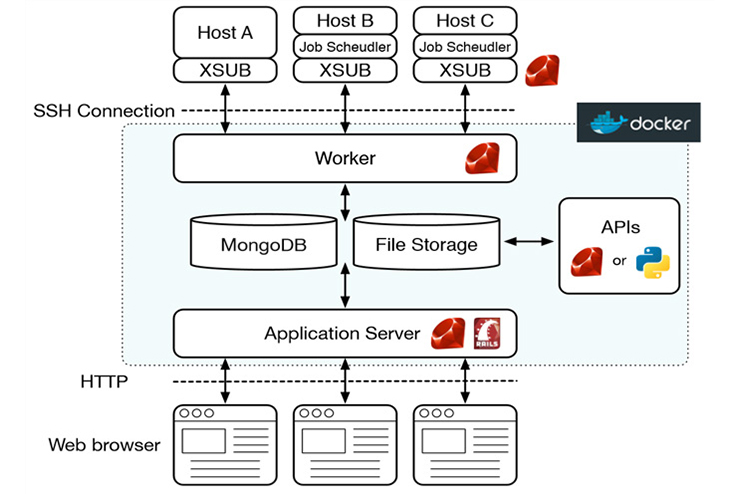

当研究チームでは、この問題を解決するためのソフトウェアを開発しています。その一つが現在公開中の“OACIS”です。これはさまざまな条件での多数のシミュレーションの実行・管理・解析を支援するソフトウェアであり、社会シミュレーションをはじめロボットの評価や物質設計などに理研の内外で活用されています。

当研究チームではこれまでに、OACISと「京」などのコンピュータを活用して交通・経済・社会関係などの現象の研究に取り組んできました。その結果、例えば以下のような成果を得ました。

- 都市の自動車交通における各道路の重要性を分析する手法を開発し、神戸市に適用して自動車交通の因子の候補を特定しました。

- 災害から避難する際に隘路となる要素を特定する手法を開発し、金沢市や鎌倉市の沿岸部に津波が来た場合に円滑な避難を妨げる要素の候補を特定しました。

主要論文

- Hiroshi Watanabe, Masaru Suzuki, Hajime Inaoka, and Nobuyasu Ito:

"Ostwald ripening in multiple-bubble nuclei,"

The Journal of Chemical Physics, Vol. 141, No. 23, 234703 (2014). - Yohsuke Murase, Janos Torok, Hang-Hyun Jo, Kimmo Kaski, and Janos Kertesz,:

"Multilayer weighted social network model"

Physical Review E, 90, (2014) 052810. - Yohsuke Murase, Takeshi Uchitane, and Nobuyasu Ito,:

"A tool for parameter-space exploration"

Physics Procedia 57 pp. 73-76 (2014).