よい農作物を育てるには、天気や農作物の状態に合わせて、水や肥料を与える必要があります。

これまで農家の人たちは、長年の経験をもとに水や肥料の量を調節していましたが、

最近は新しいやり方が広がっています。

例えば、イチゴを育てるときに、土の中の温度、水分、肥料の量をセンサーで測ります。

すると、そのデータからAIがどれだけの水と肥料をやればよいかを判断してくれるのです。

そして、必要な量の水と肥料が地面に置かれたチューブの穴から自動的に出てくるというしくみです。

イチゴの写真をスマホで自動的に撮影して、イチゴが病気になっているかどうかを

AIが写真から判断するという方法も研究されています。

こうしたやり方は、第2回に出てきた病気の診断と同じように、大量のデータとAIを利用するもので、いろいろな農作物に使われ始めています。しかし、未来には、もっと進んだやり方が登場しそうです。

まず、ある農作物を育てるときに、水や肥料の量、気温、湿度などによって育ち具合がどう変わるかというデータをたくさん集め、それを全部使ってスパコンの中に畑のコピーをつくります。このコピーを使ってシミュレーションを行えば、例えば、異常気象や農作物の病気の流行の時にその農作物の収穫量がどれだけ減るかがわかります。さらに、どういう対策をとったら、どのぐらい被害が減るかも、シミュレーションすることでわかります。そうすれば、シミュレーションでわかった知識を使うことで、異常気象や病気の流行のときも、効果のある対策をすぐにとれるというわけです。

農作物を育てるときに、異常気象を人工的に起こすことは難しいですし、病気を流行させれば大きな被害が出てしまいますが、スパコンの中のコピーの畑なら、いろいろな条件で農作物を育ててみることができます。さらに、自動水やり装置や自動収穫装置などをつくるのにも、このようなシミュレーションは役に立ちます。コピーを使ったシミュレーションは、新しい装置や技術を生み出すのにも力を発揮するのです(第2回に出てきた自動運転もそうでしたね)。

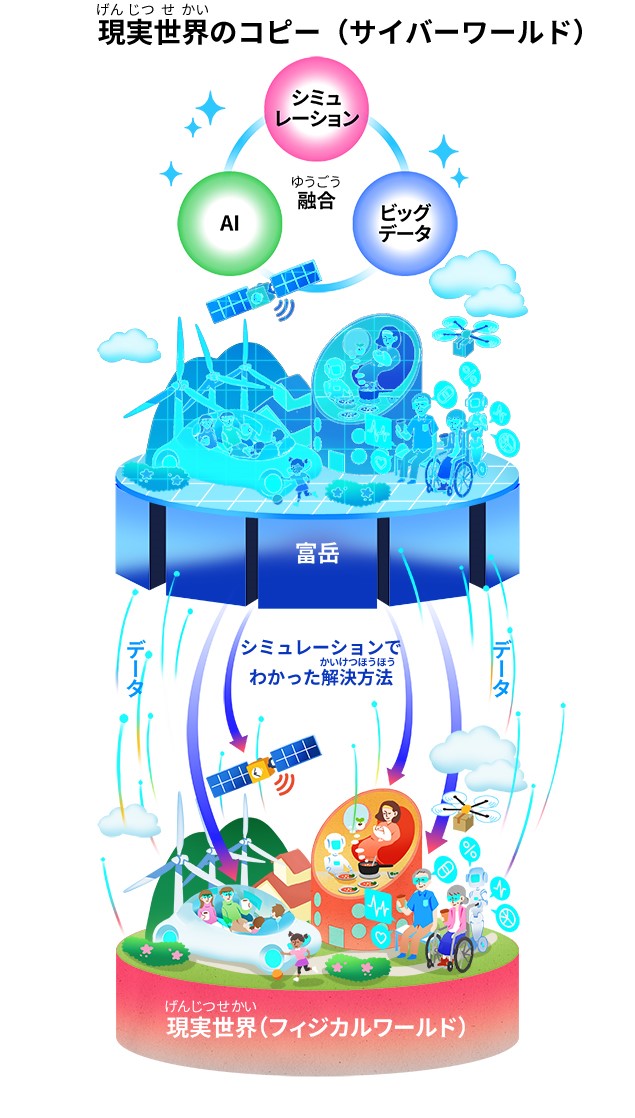

実は、このように、「スパコンの中に現実の世界のコピーをつくる→コピーを使ったシミュレーションで問題の解決法を見つける→その解決法を現実の世界に持ち帰ってよりよい生活を生み出す」というしくみを備えた社会は、今、日本が目指している未来の社会の姿であり、「Society 5.0」と名付けられています。Society 5.0を実現するには、畑だけでなく、病院、学校、工場、道路など、現実の世界をすべてスパコンの中につくる必要があります。そのために、あらゆるものにセンサーがつけられ、「それがどこにあって、どんな状態なのか」という情報が、インターネットを通じてすべて集められます。そして、集まった膨大なデータをもとに現実世界のコピーがつくられ、シミュレーションに使われるのです。

そんなことがほんとうにできるのでしょうか? 実は、「富岳」はそれを確かめるために使われることになっています。ただし、現実世界をまるごとコピーするには、「富岳」のようなスパコンが何台あっても足りません。ですから、「富岳」の中に小さな町のコピーをつくり、そこで道路の混み具合、発電所でつくる必要がある電気の量などをシミュレーションして、現実世界の問題を解決できるのかを調べる予定です(図1)。

「富岳」は計算能力が高い上に、データ科学とAIを組み合わせて使う計算も、シミュレーションも得意なので、この仕事にはぴったりです。きっと「富岳」が、Society 5.0の実現を早めてくれることでしょう。

図1 「富岳」とSociety 5.0

Society 5.0では、現実世界(「フィジカルワールド」と呼ぶ)のデータを使って、現実世界のコピー(「サイバーワールド」と呼ぶ)をつくり、コピーの中でシミュレーションを行って現実世界で起こる問題の解決方法を探し出す。このしくみがちゃんと働くかどうかを調べることは、「富岳」の大きな使命の1つである。実際には、「富岳」の中に小さな町のコピーをつくり、気象、医療、交通など様々な分野の問題の解決方法を探すことを試みる。「富岳」でよい結果が出れば、Society 5.0の実現が近づく。