8 「富岳」の挑戦

8-3 量子コンピュータとの連携

理化学研究所(理研)

計算科学研究センター(R-CCS)は2023年4月から、量子コンピュータ(QC)とスーパーコンピュータ(HPC)を高度に連携させ、計算可能領域を拡張する新たな計算基盤「量子HPC連携プラットフォーム」の構築に向けたプロジェクトを推進しており、そのために必要なソフトウェアスタックの開発とプラットフォームの利用環境の整備を行っている。本プロジェクトは、理研で進めている「最先端研究プラットフォーム連携(TRIP:Transformative

Research Innovation Platforms of RIKEN

Platforms)構想*」の一環として行われ、国産量子コンピュータ「叡」との連携を進めている。さらに、プラットフォームの構築を加速させるため、経済産業省(経産省)「ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業」による支援を受け、既に商用サービスに供されている量子コンピュータとの連携させるための実証環境を整えていく。

*理研の強みとなる各領域の最先端研究プラットフォーム群を有機的に連携させ、研究分野を超えた新たな知の領域を生み出す革新的な研究プラットフォームを創出するための挑戦的なプロジェクト。2023年度にスタートした。

8-3-1 「量子HPC連携プラットフォーム」の研究開発体制

本プロジェクトの推進に当たっては、量子HPC連携プラットフォーム部門(部門長:佐藤三久)を研究開発責任者とし、以下の3ユニットを中心に研究開発を推進している。

(1)量子 HPC ソフトウェア環境開発ユニット(ユニットリーダー:辻 美和子)

量子HPCハイブリッドを実現するためのソフトウェア環境の開発を行う。

(2)量子計算シミュレーション技術開発ユニット(ユニットリーダー:伊藤 伸泰)

スーパーコンピュータ上で稼働する量子計算シミュレーション技術開発を行う。

(3)量子 HPC プラットフォーム運用技術ユニット(ユニットリーダー:三浦 信一)

量子HPCプラットフォームの環境整備及び運用を行う。また、ユーザーに対して両者の共通利用を推進するための利用環境の開発・高度化等を進める。

また、理研 量子科学研究センター(RQC)やTRIPで進める「RIKEN Quantum」、大学、研究機関、民間企業等と連携して進めている。

8-3-2 ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業/ポスト5G情報通信システムの開発

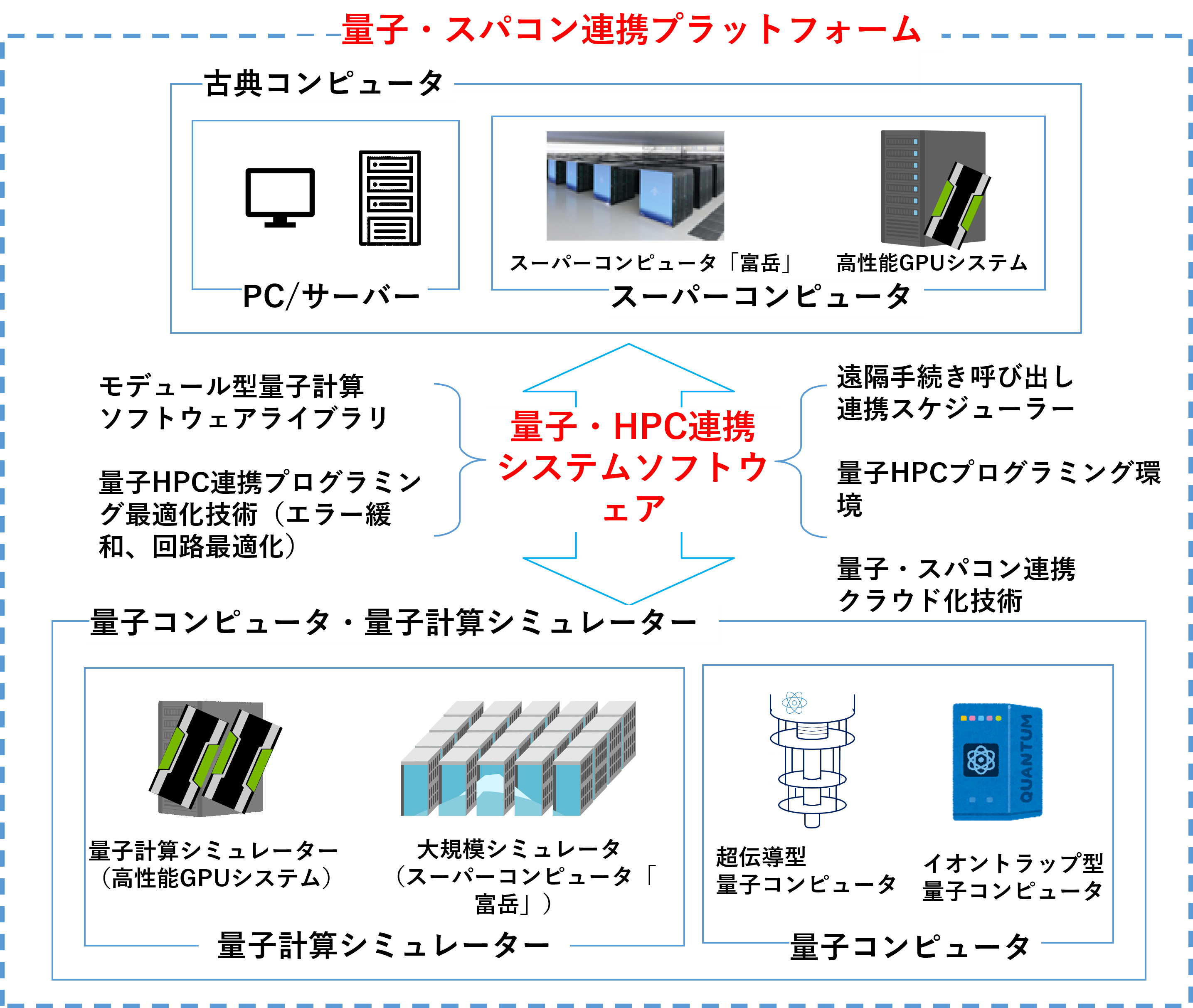

経産省による「ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業」の一環として、QCとHPCが連携して動作する環境(ソフトウェア開発等)を整備し、我が国の産業基盤の高度化(計算資源の拡張)に資するために、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)が進める委託事業にソフトバンク、東京大学、大阪大学とともに採択され、「量子HPC連携プラットフォーム」の構築を加速しています。具体的な研究開発内容は以下の通り。

(1)開発目的

量子コンピュータは、従来のコンピュータと全く異なる原理で動作し、情報処理速度の劇的な高速化が期待されているが、現時点では、規模拡大と計算結果の誤り訂正の両立が困難であり、量子コンピュータ単独での実用化には時間を要する見込みである。一方で、デジタル化の進展により、情報処理能力の向上が急務であり、量子コンピュータの活用がいち早く求められているところであり、古典コンピュータを組み合わせて活用することが有望視されている。

本事業では、世界に先駆けて、量子コンピュータとスパコンを連携利用するためのソフトウェアやプラットフォーム、アプリケーションを開発・構築し、ポスト5G時代で提供されるサービスとして展開する技術としての有効性を実証していく。

(2)開発内容

- 量子・HPC連携ソフトウェア

- モジュール型量子ソフトウェアライブラリ

- 量子・スパコン連携PFのクラウド化技術

スパコンと量子コンピュータを連携させ、最適な計算資源をシームレスかつ効率的に利用するためのシステムソフトウェアの開発。

アプリ分野に合わせたモジュール型のソフトウェアを整備、量子コンピュータの特性に合わせたエラー緩和処理、回路最適化処理を実現する上位ソフトウェアライブラリを開発。モジュールとして組み合わせることで高度な量子アプリケーションを開発可能とする。

事業展開を見据えて、量子アプリケーションの利用を支援するクラウド基盤ソフトウェアの開発。

(3)構築するプラットフォームの構成

理研の神戸地区及び和光地区に特性の異なる2種類の量子コンピュータを整備し、これらとスーパーコンピュータ「富岳」及び東大・阪大スパコンと連携したプラットフォームを構築する 。

8-3-3 これまでの研究成果

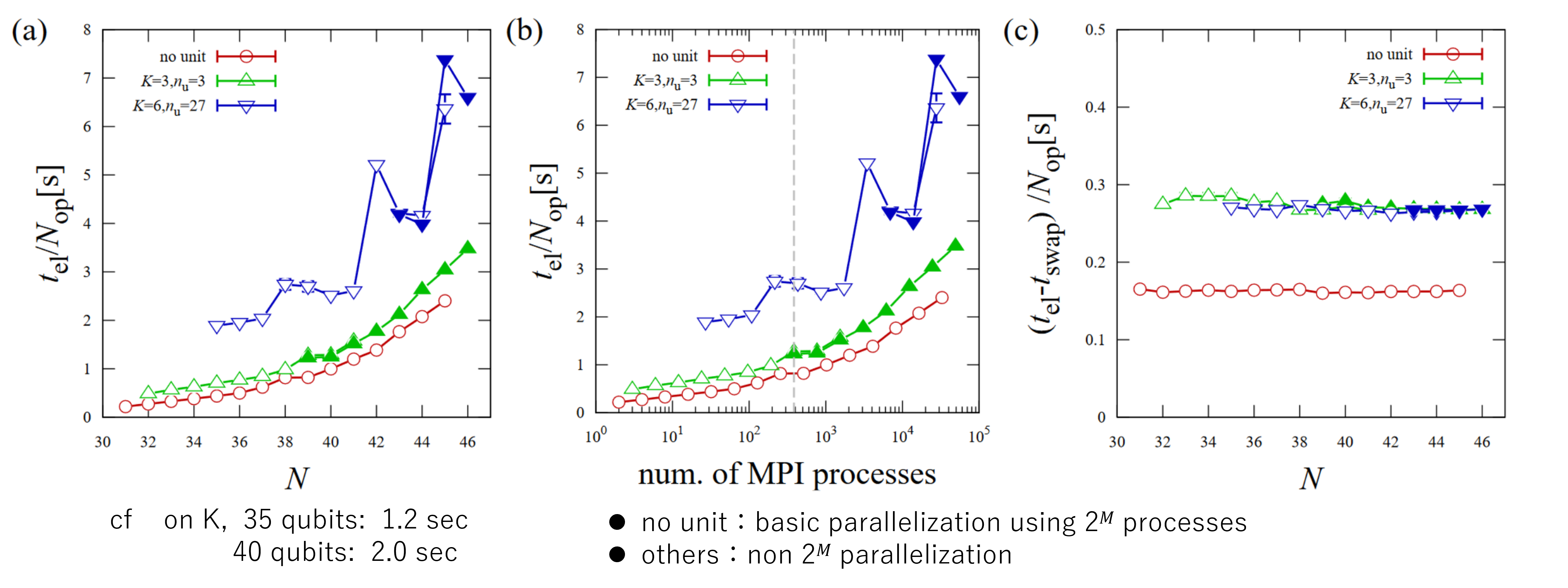

R-CCSで開発した量子計算シミュレータ “braket” をスーパーコンピュータ「富岳」に実装し、「富岳」のlargeキューで、倍精度46qubitsのシミュレーションを実現。また、40qubitsのシミュレーションは1000ノード以下で手軽に実行できるようになり、ワークステーションやGPUにより進められている30qubits程度での量子アルゴリズムの研究開発をスケールアップする環境を整えた。