真鍋淑郎氏のモデルをもとに発展してきた気候・気象シミュレーション

2021年のノーベル物理学賞は、「複雑な物理システムの理解」に画期的な貢献をした3氏に贈られました。なかでも、米国プリンストン大学の真鍋淑郎博士とドイツ・マックスプランク研究所のクラウス・ハッセルマン博士の業績は、「気候を物理的にモデル化することで、気候変動の大きさを見積もり、地球温暖化を高い信頼性で予測できるようにしたこと」です。この業績の意味と、その後の気候・気象シミュレーションの発展について、理化学研究所計算科学研究センター(R-CCS)複合系気候科学研究チームの富田浩文チームリーダーとデータ同化研究チームの三好建正チームリーダーに聞きました。

現在につながる気候モデルをつくった真鍋先生

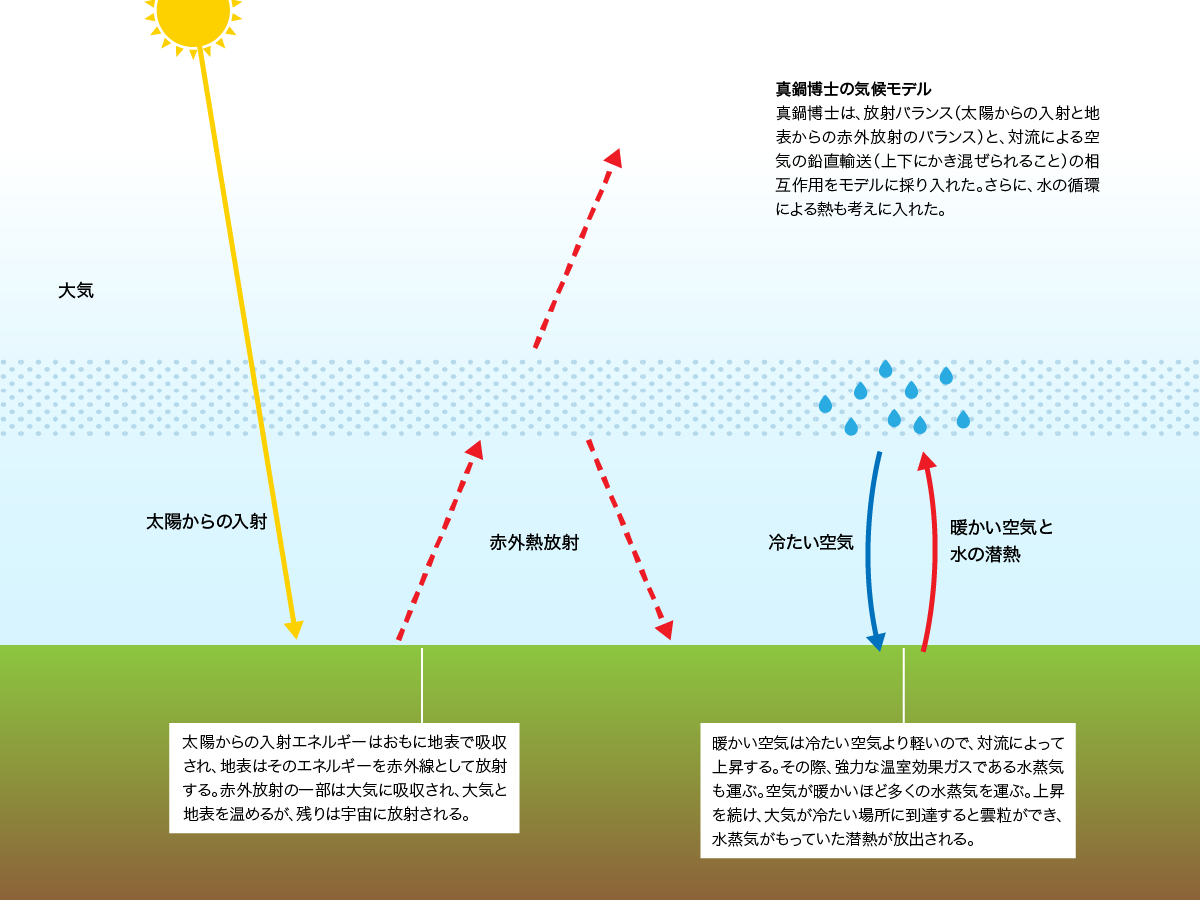

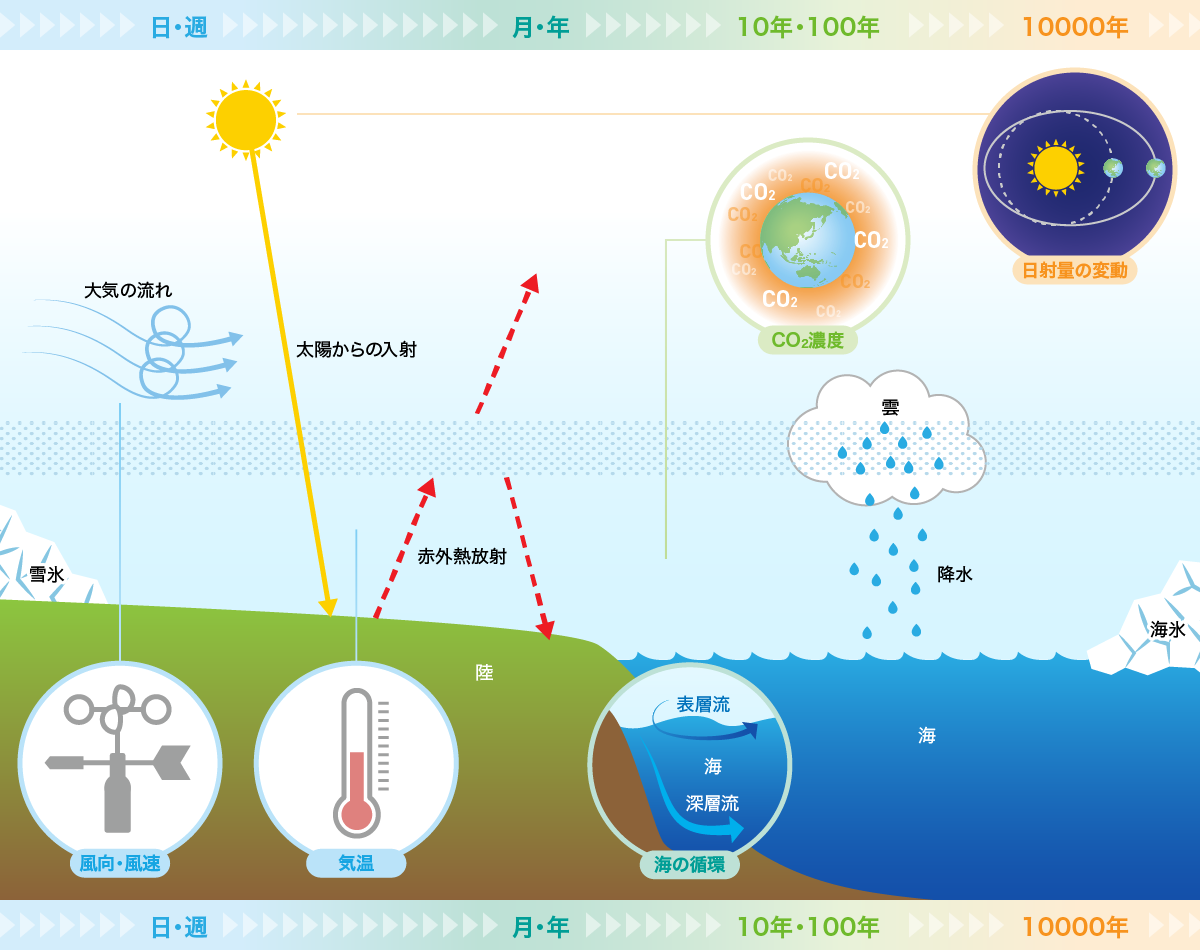

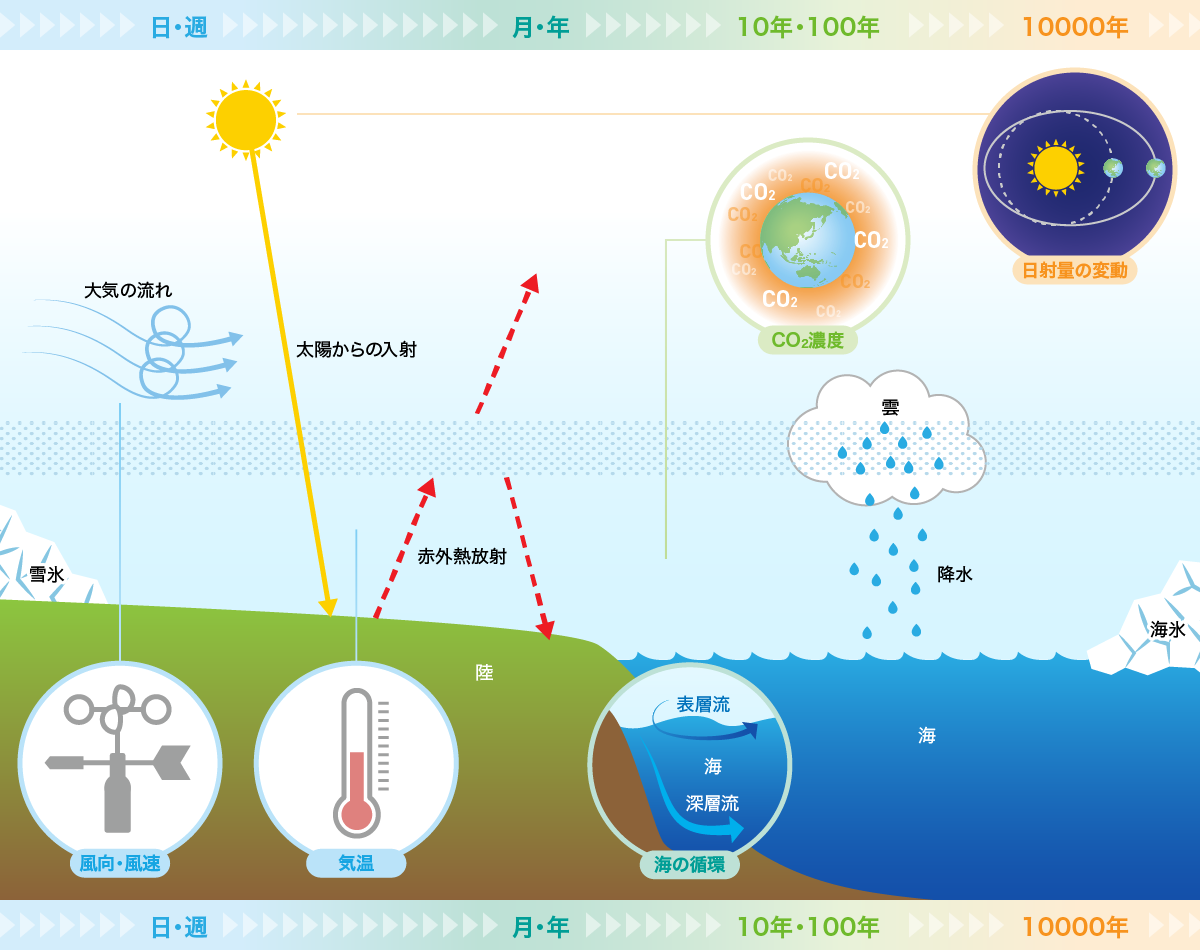

真鍋先生がつくった最初の気候モデルは、放射と対流によって、ある平衡として気温が決まるという概念に基づくものです(図1)。地球に大気がない場合は、太陽からの日射と地球からの赤外放射がバランスして地表付近の温度が決まります。しかし、実際には大気が存在し対流が起こります。その中には水蒸気が含まれており、雲もできます。水蒸気の鉛直方向の分布が変わり、そのときに地表付近の温度がどのように決まるかは簡単にはわかりません。そこで、真鍋先生は放射と対流と水循環を採り入れたモデルをつくって計算しました。このようなモデルをつくったのは先生が世界で初めてです。

最初のモデルは、1次元モデル(柱状の大気の中で、放射や対流などにより熱が上下方向にどのように分配されるかを表すモデル。横方向は一様だと考える)でしたが、実測データをうまく説明できました。真鍋先生のモデルは非常に単純化されたものだったにもかかわらず、大気中で起こる現象のメカニズムの本質をとらえていたのです。このモデルを使いCO2濃度を2倍にして計算したところ、地表付近の気温が上昇するという結果が得られたというわけです。論文発表は1967年ですが、このモデルはいま我々が行っている気候変動研究の基礎となっており、先生は「地球温暖化論の父」といえると思います。

気象学はノーベル賞の対象にならないと思っていたので、真鍋先生の受賞には、時代が変わってきたのだなという感想をもちました。放射で地表が温まったり冷えたりすることはわかっているし、水蒸気が水に変われば熱が出ることもわかっている。でも、そうした現象が複雑に組み合わさることで大気の状態は決まります。そのメカニズムを明らかにしたことが、「複雑系の物理学」という学問分野で評価されたのだろうと思います。

太陽からの入射

太陽からの入射エネルギーはおもに地表で吸収され、地表はそのエネルギーを赤外線として放射する。赤外放射の一部は大気に吸収され、大気と地表を温めるが、残りは宇宙に放射される。

暖かい空気と水の潜熱

暖かい空気は冷たい空気より軽いので対流によって上昇する。その際、強力な温室効果ガスである水蒸気も運ぶ。空気が暖かいほど多くの水蒸気を運ぶ。上昇を続け、大気が冷たい場所に到達すると雲粒ができ、水蒸気がもっていた潜熱が放出される。

地球の平均気温の上昇をもたらす要因はいろいろありますが、それらを切り分けることに成功し、人類活動によるCO2増加が原因だと明らかにしたということだと思います。

真鍋先生はCO2増加による気温上昇を予言し、ハッセルマン先生はその予言を実証したという関係にあります。予言が実証されたことでお二人にノーベル賞が贈られたのでしょう。

気候変動予測と気象予測の共通点と違い

真鍋先生は、1次元モデルのあと、1975年に3次元モデル(地球をぐるっと取り巻く大気の中で放射が起こり、上下方向だけでなく水平方向にも大気の流れが生じ、雲が発生するとするモデル)でも計算しています。3次元になると、地球の大気の流れによって熱や水蒸気が移動します。CO2が増えたときに、1次元モデルでは平均気温は上がりますが、3次元では場所によっては上がるところも下がるところも出てきます。ですから、トータルでどうなるかを確かめたいと考えて、3次元での計算をされたのだろうと思います。

その後、コンピュータの進歩とともに、3次元モデルには、海洋大循環、植生、大気中の微量成分など様々な要素が加えられていきました。また、大気の状態を計算するときには大気を格子状に分けるのですが、その格子(メッシュ)も細かくなっていきました。

同じですが、予測する時間の長さが違うので、モデルの中のどの要素が主役になるかが違ってくるのです(図2)。1週間先ぐらいまでの天気予報では風、気圧、気温などが主役になり、CO2濃度は大きくは影響しませんが、30年、50年という時間で見るとCO2濃度が主役として効いてきます。また、海は記憶が長いので、長期予報や気候変動の予測では海が重要になってきます。

海水の動きは大気に比べればずっとゆっくりだし、熱容量も大きいですからね。

その海を温めているのは太陽放射ですから、気候を決めているのは結局は太陽だということになります。日射量は何万年といった長い周期で変動しているので、気候変動を予測するには、それも採り入れる必要があると思います。

さらにいうと、真鍋先生は、自然界を表すモデルにCO2濃度の増加という人為起源の要素を持ち込んだわけですが、人間の活動で気候に影響を与えるものはほかにもいろいろあるし、逆に気候の影響で人間の活動が変わることもあります。ですから、気候変動を正しく予測するには、自然と人間活動の相互作用もモデルに含めるべきではないかと思います。私は気候変動の専門家ではありませんが、相互作用の必要性を論じたことがあります。

モデルを使って計算するには、計算をスタートするときの大気の状態を表す「初期値」が必要です。気象予測の場合には、一定時間ごとに観測データを取り込んで初期値をつくっています。そのときに使われるのがデータ同化という手法です。実は、真鍋先生がモデルをつくっていた頃に、気象庁はすでにモデルを使った天気予報を始めていましたが、モデルの精度があまり高くなかったので初期値の精度はあまり重要ではなかった。データ同化が重要になってきたのはモデルの精度が上がってきた1970年代後半頃になってからで、現在では、天気予報の精度を上げるための重要な手法となっています。

気候変動は、毎日の天気の変化が平均化された長い期間の変動を予測するので、初期値はあまり問題になりません。そこも、気候変動予測と気象予測の違いですね。

気候変動の予測から適応策の提案へ

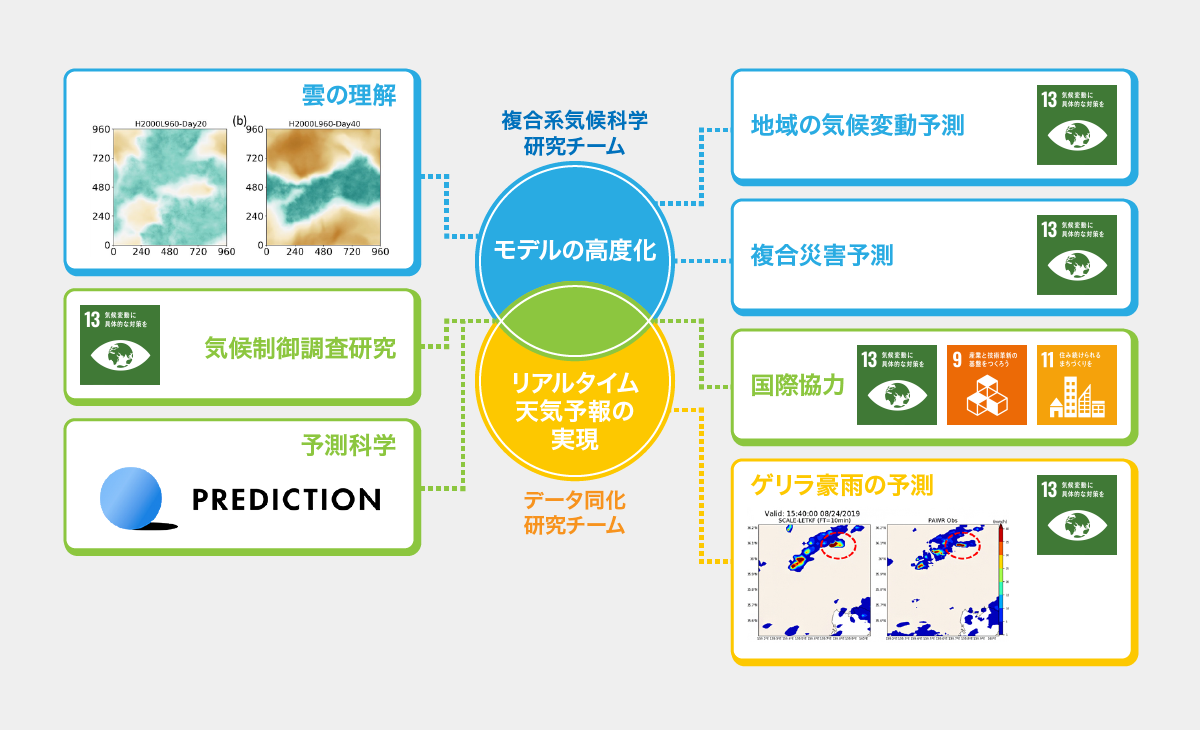

私は、20年以上前から雲に興味をもって研究してきました。雲の分布は地球に出入りする放射の量に影響するので気候への影響は大きいのですが、当時の既存モデルでは雲の1つ1つを表現することが難しかった。そのため、雲を直接表せる「NICAM(Nonhydrostatic Icosahedral Model)」というモデルを独自に開発してきました。さらに、理研に移ってからは、SCALE(Scalable Computing for Advanced Library and Environment)」というライブラリーを開発しており、この枠組みの中でモデルの要素のさらなる精緻化に取り組んでいます。

これまでに、スーパーコンピュータ「京」や「富岳」を使い、SCALEで計算することで、雲が自己組織化して分布にムラができていくしくみに迫りつつあります。すぐに社会の役に立つ研究ではありませんが、気候学の本質的な研究テーマの1つです。雲の自己組織化は、真鍋先生が最初に考えられたような1次元モデルでは表現できませんが、かといって、地形や陸と海などを採り入れたリアルな3次元モデルでは様々な要素が入ってきてしまい、現象の本質を探るのが難しくなります。そこで私たちの研究グループでは、様々な要素を排した理想的な3次元モデルで、雲の自己組織化のシミュレーション実験を行っているのです。

一方、SCALEを使って気候変動への適応に関する研究もしています。国際的な取り組みが行われているSDGs(Sustainable Development Goals:持続可能な開発目標) の「目標13 気候変動に具体的な対策を」は、気候変動への適応策を各国がとることも目標の一部になっていて、日本でも気候変動適応法が2018年に施行されています。気候変動の影響は地域によって異なるため、地域の気候変動を理解するための手法の開発も行っています。地域の防災では、その地域の降雨に地球全体の温度上昇が効くのか、あるいは台風や前線の数・大きさ・位置が効くのかによって施策が変わってくるからです。

私は、リアルタイムの天気予報を実現したいと考えて研究してきました。気候変動により激しい気象が増えることはモデルから予測されていますが、そういう気象が起こる時間と場所を予測できれば、避難できます。そういう意味で、天気予報を高精度かつ高速にすることは、気候変動への適応策の1つと考えています。

リアルタイムの天気予報の具体例として、ゲリラ豪雨の予測があります。高性能の気象レーダーから30秒ごとに送られてくる雨雲の観測データを取り込み、30分後までの降水を予測するシステムをつくりました。「富岳」の運用前だったので、別のスパコンを使いましたが、モデルはSCALEを使い、データ同化を高速化して約20秒で計算を終えられるようにしました。予報は30秒ごとに更新されるので、数分で発達するゲリラ豪雨の雲をとらえることができます。

私も、地震で地盤が緩んだところに大雨が降って土砂崩れが起きるといった複合災害を予測する研究に取り組み始めています。

1つは国際協力です。私たちのこれまでの研究成果を活用して、気象予測と防災のためのトータルパッケージを開発する国際共同プロジェクトがアルゼンチンをフィールドとして始まろうとしています。SATREPS(サトレップス、地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム)の課題として採択されたものです。SDGsの「目標13 気候変動に具体的な対策を」だけでなく、気象災害に弱い都市の防災という目的は「目標11 住み続けられるまちづくりを」にあたるし、アルゼンチンの技術者を育てるという点では「目標9 産業と技術革新の基盤をつくろう」に貢献することになります。

また、国が進めているムーンショットという大型プロジェクトの目標を設定するため、気象を人為的に制御できるかという調査研究もしました。これだけ気象予測の技術が進歩してくると、その予測を利用して、例えばゲリラ豪雨の雲を散らすといったことができるかもしれせん。どういうことができそうかを調査したのです。その結果、ムーンショットの「目標8 2050年までに、激甚化しつつある台風や豪雨を制御し極端風水害の脅威から解放された安全安心な社会を実現」が設定されました。まだプロジェクト自体は始まっていないのですが、この調査もSDGs の目標13への貢献といえるかと思います。

この調査は学問的な好奇心からもおもしろいものでした。また、最近、三好さんと「予測科学」という理研内のプロジェクトも立ち上げました。気候・気象だけでなくいろいろな分野で「予測」が行われますが、その共通項を探そうというもので、これも好奇心からです。

科学で物事を理解するということは、「こうしたら、こうなる」という因果関係をひもといていくことであり、その出発点は「こうしたら、どうなるかな?」という好奇心だと思います。

真鍋先生が最初の計算をされた当時は地球温暖化の問題がまだ騒がれておらず、CO2を2倍にしたのは好奇心からだったと報道されています。私たちの好奇心は、そのものが研究の原動力です。ここまでお話ししてきたように、気象学・気候学のみならず他分野との連携により様々な現象を統一的に理解する試みは好奇心から発していますが、将来的な社会貢献を加速するものと信じています。