天能 精一郎 教授

神戸大学 大学院

科学技術イノベーション研究科/システム情報学研究科

科学技術イノベーション研究科/システム情報学研究科

Q: 先生はどんな研究をしているのですか?

A: 私は大学4年生のとき、触媒の研究室で実験をしていました。しかし、実験では、どんな物質がどれぐらいできたかという「結果」しかわかりません。反応条件を変えていい結果が出たとしても、どうしてそうなったのかは想像するしかありません。しかし、計算なら、反応の途中もわかるし、なぜいい結果が出たのかという理由もわかります。それで、大学院では計算科学を専攻し、研究者になりました。現在は、物質の性質や反応をシミュレーションするための、さまざまな手法を開発しています。

研究テーマ1

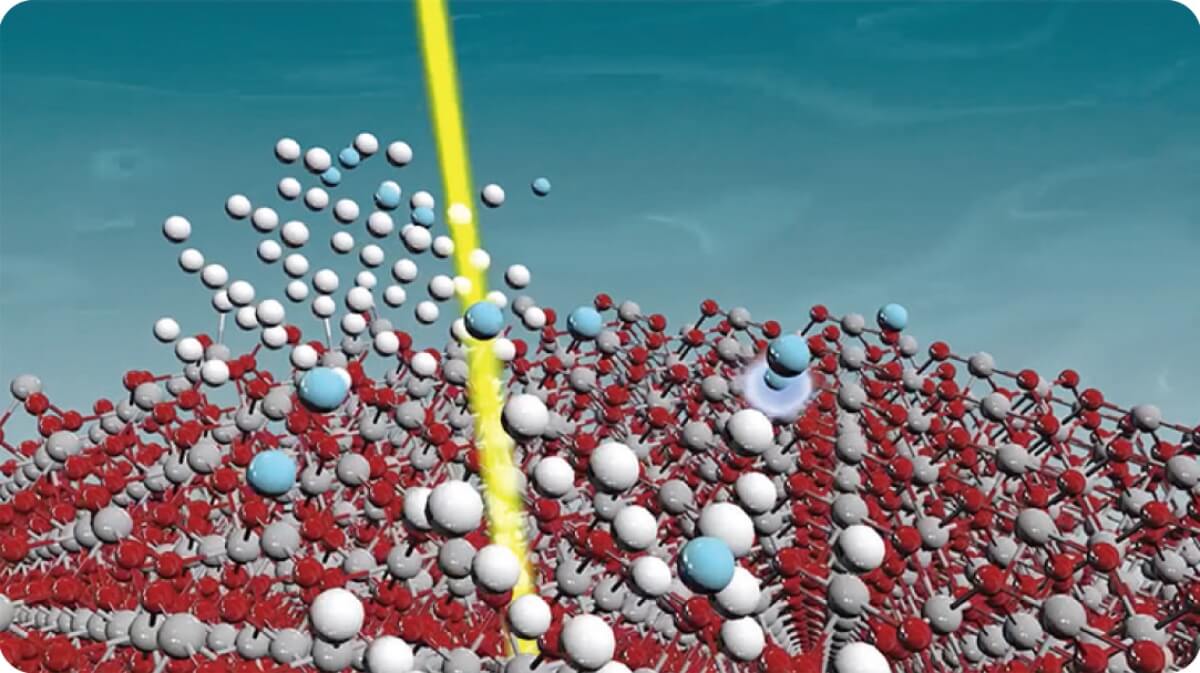

植物を超える人工光合成を

複雑な分子の電子状態(個々の電子の広がり方やエネルギー)を、「量子モンテカルロ法」(確率の考え方を利用して、計算精度を高める計算方法)で計算するための手法を開発しています。これにより、例えば、光合成の活性中心(反応が起こる場所)が高い信頼度で計算できます。植物より効率の高い光合成を起こすには、この触媒物質をどのように変えればよいかを、計算によって探っています。

研究テーマ2

分子の反応は環境で決まる

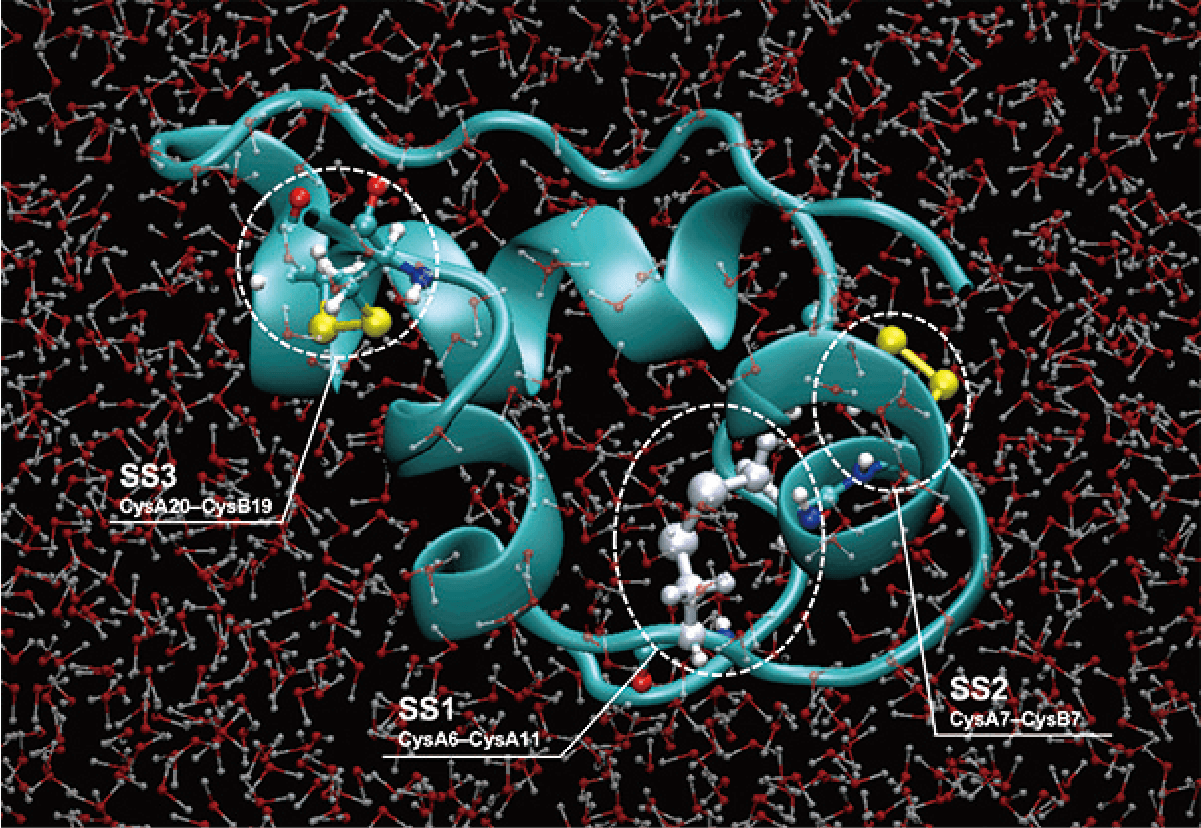

生体中のタンパク質は、水溶液の中で働いています。タンパク質が示す性質や起こす反応を知るには、周囲の水分子の動きも取り入れたシミュレーションが必要です。タンパク質の電子状態は量子力学、水分子の動きは統計力学に従うので、両者を結びつけた計算方法(ハイブリッドシミュレーション)を開発し、タンパク質の性質や反応を計算しています。

研究テーマ3

ソフトウェアを一からつくる

分子の電子状態を計算するには、「原理」(物理学などの理論)に基づいて「数式」を立て、それを解くための「アルゴリズム」を考え、それを「ソフトウェア」の形にしなければなりません。私の研究室では、これらをすべて行って、超並列スパコン用のソフトウェアをつくりあげています。2002年から開発してきた量子化学計算ソフトGELLAN(ゲラン)は、「京」で、世界最高水準の高精度計算を、高い実効効率で実行できました。

教えて!先輩!!(Q&Aコーナー)

数学が苦手でも、計算科学の研究室に入れますか?

大学受験の数学と、大学で習う数学は違います。計算科学の基礎になる線形代数や微積分は大学でちゃんと習うから、大学でしっかり勉強すれば大丈夫です。

高校生のときにやっておけばよかったと思うことは?

プログラミングを教えてもらえていたらよかったと思います。あと、英語ももっと真面目に取り組むべきでした。高校生のときのほうが単語も覚えられるし、発音も身につきますからね。部活をしっかりやっておくのも大事。研究室に入ってから、研究の気分転換になることがあると、研究もうまく行く気がします。

研究室プロフィール

天能研究室のある神戸大学の六甲台第2キャンパスは、阪急神戸線六甲駅またはJR六甲道駅からバスで10分程度。商店や住宅の間のけっこう急な坂を登ったところにあります。自然科学研究棟4号館にある天能研究室のメンバーは、20名以上。外国人の助教、ポスドク(博士研究員)、学生さんもいます。客員教授、客員准教授も外国の方だし、外国からしょっちゅうお客さんが来るそうです。だから、ゼミも、学生さんの発表は日本語だけど、先生たちが話すときは英語。学生さんたちは、ずいぶん鍛えられてるようです。

天能研究室は、「科学技術イノベーション研究科(科学技術イノベーション)」と「システム情報学研究科(システム情報)」という2つの専攻に属しているので、学生さんはどちらを専攻しているかで、やっている研究の内容が異なります(詳しくは「一日の過ごし方」をご覧ください)。

天能研究室のみなさん

ハンガリーから留学しているラドーツキさん。真剣に研究してる!

一日の過ごし方 ~研究室に入ったら~

修士2年(システム情報)

下里健介さん

天能研で独自に開発した理論に基づく量子化学計算ソフトウェアの並列化に取り組んでいます。並列化は難しく、プログラムにバグがたくさん入るので、それを見つけては取り除き、研究室の計算機で計算してみて、プログラムが速く動くか、正しい結果が出るかを調べます。毎日、コードの文字と数式を見ている感じです。このようなプログラム開発の際には、もとになっている数式まで戻る必要もあるので、数学の勉強は必要です。就職活動では、研究内容が評価され、修士課程修了後、スパコンをつくっている電機メーカーに入社予定です。

6:00-

起床

7:00-

アルバイト

スポーツジムでアルバイト。年齢の高い利用者が多く、会話を通じて得るところも多いです。

12:00-

昼食

13:00-

研究

プログラムのバグを探す。バイト前にジョブを投入し、バイトが終わったら、結果を確認することを繰り返しています。

19:00-

アルバイト

デパートの広告系の仕事。同じ学科の仲間もいるので、情報交換しながら。

22:00-

夕食

24:00-

就寝

就寝前にもジョブを投入。

修士1年(科学技術イノベーション)

川崎あすかさん

ゲームが好きで、学部は情報知能工学科に入りました。修士に進むとき、高校時代に好きだった化学にかかわれる天能研を選びました。人工光合成の触媒の開発に向けて、光合成の活性中心にあるマンガンクラスタに似た分子の構造を少しずつ変えながら電子状態を計算しています。天能研で開発した高度なプログラムを使って「京」で計算していますが、思うような結果が出ないことも多いです。だから、苦労した末、いい結果が出たときはうれしいし、その分子がかわいく思えてきます。私の研究では、数学よりも、プログラムを使いこなす力が必要です。

9:00-

起床

通学

通学

10:30-

授業

12:00-

昼食

昼食は、授業の仲間とおしゃべりしながら。

13:00-

研究

研究室のコアタイムに集中して研究。バイトに行く前にジョブを「京」に投入。

18:00-

アルバイト

学部1年生のときからカフェチェーンでアルバイトしています。週3回ですが、研究時間はちゃんと確保しています。

24:00-

帰宅

帰宅したら、計算結果を確認。

2:00-

就寝

この記事は「計算科学の世界」NO.18

に収録されています。

に収録されています。

計算科学の世界 VOL.18(PDF:3.11MB)