「京」の中で成長する台風

基礎科学特別研究員

観測データを収集することが難しい台風の研究では、古くから計算機によるシミュレーションが活用されてきました。今回、宮本さんのグループでは「京」を使い、870mという高い空間解像度で地球全体の大気をシミュレーションすることに成功しました。台風を構成する積乱雲の一つひとつまで表現でき、地球全体の大気の中で成長する台風の渦が精度よく再現されています。台風のメカニズム解明にも画期的な進展がもたらされると期待されています。

大気全体の中で成長する台風を再現したい

夏から秋にかけ、日本には多くの台風がやってきます。大雨や暴風を伴う台風は、時に深刻な災害をもたらすため、より正確な予報が求められてきました(「Check it!」参照)。そのためには台風を詳しく調べる必要があります。しかし、嵐の中での観測は難しく、データを十分に収集できないのが現状です。そこで、コンピュータを使って台風を再現し、そのメカニズムを解明しようとする研究が進められています。

宮本さんは「私はもともと、“過保護”な台風の計算に取り組んでいました」と話します。“過保護”というのは、その計算の条件です。例えば、水蒸気が豊富な温かい海上で、台風の卵となる渦を壊そうとする風は吹かないなど、台風が育つのに理想的な条件を設定し、台風1個について、細かな構造まで再現します。この手法では、より厳密に台風の物理メカニズムを考察することができますが、実際の気象条件とは異なる上、複数個の台風を同時に扱うことが難しいという欠点もあります。

一方、地球大気全体をシミュレーションして複数の台風を再現するというアプローチの研究もあります。しかし、計算機の能力には限界があり、台風の細かな構造まで再現されてはいませんでした。このような背景から宮本さんは「両者の足りないところを埋めるような研究を」と考え、「京」の能力を活かして、地球の大気全体の中で台風の詳細な構造を再現する研究に取り組んでいます。

積乱雲の一つひとつまで表現

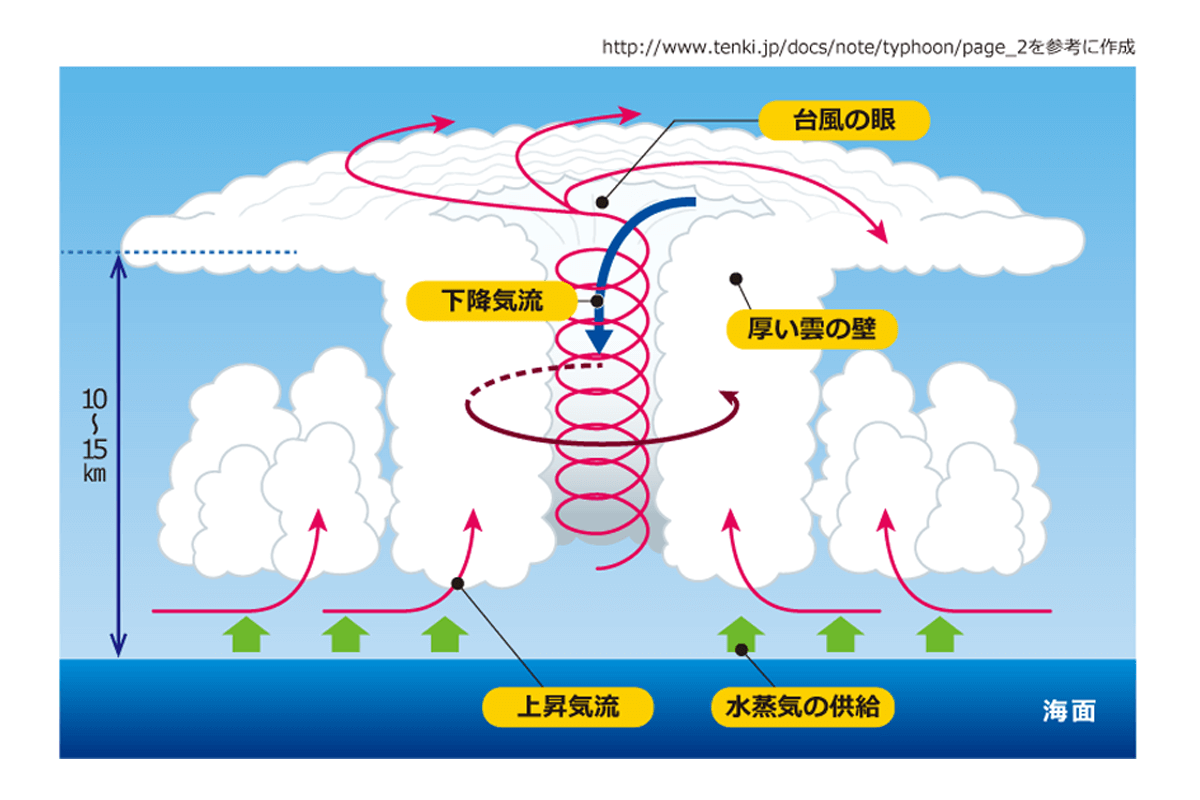

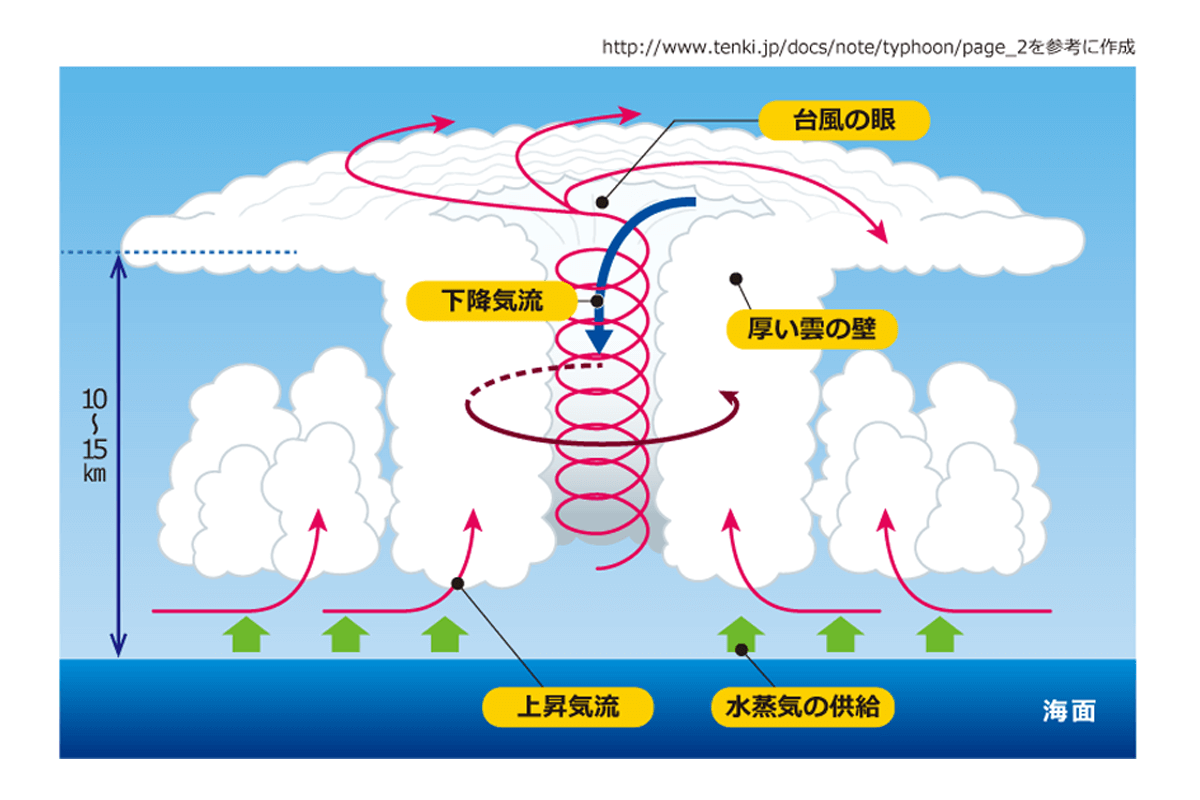

台風は、直径がおよそ1000kmもある巨大な渦です(図1)。この大きな渦の中に小さな雲がたくさんあり、これらが影響しあう中で台風が成長していきます。成長の鍵となるのが、中心の「眼」とその周りを囲むドーナツ状の厚い雲です。この雲の大部分が積乱雲と似た性質をもつ雲でできているといわれています。そこで、宮本さんたちは「積乱雲1個を再現できるまでシミュレーションの解像度を高めれば、台風の渦全体をより正確に表現できる」と考えました。

※ 実際の台風はもっと平べったい。この図は、わかりやすくするために、縦方向を引き延ばしてある。

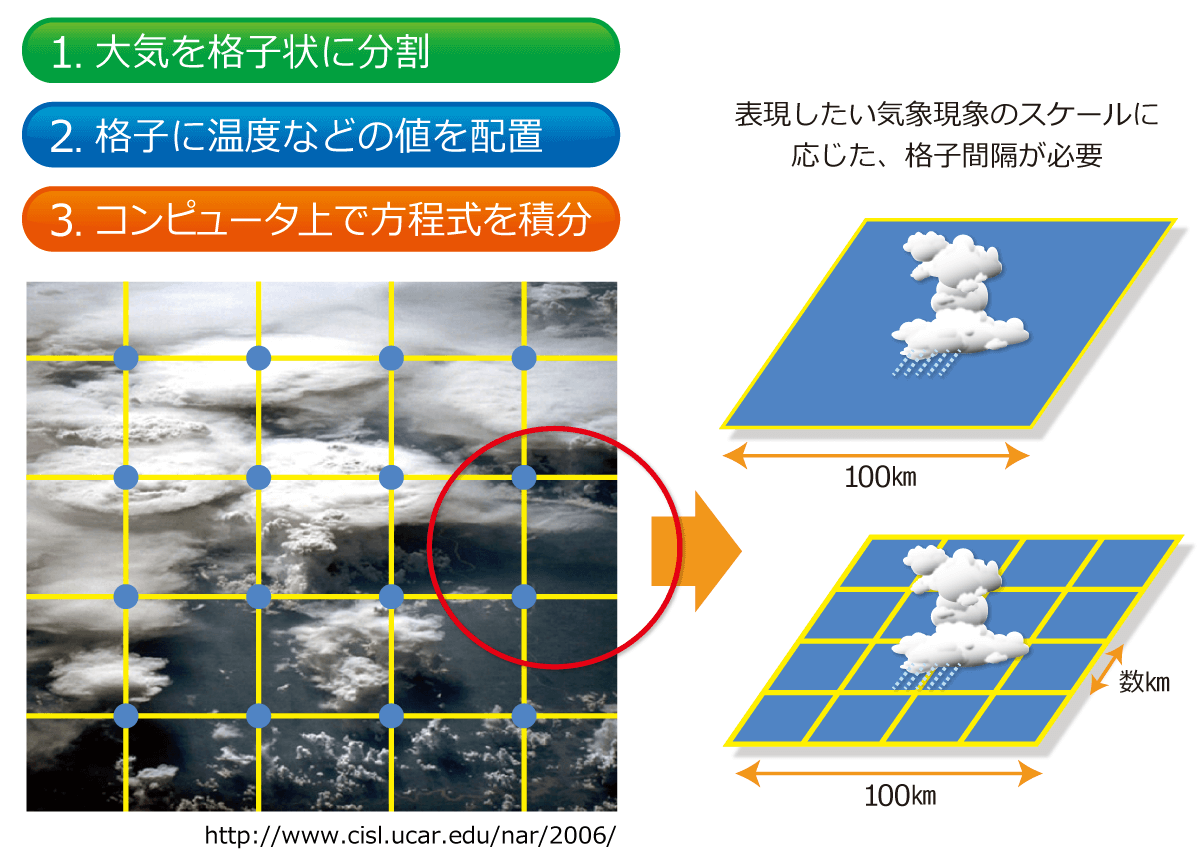

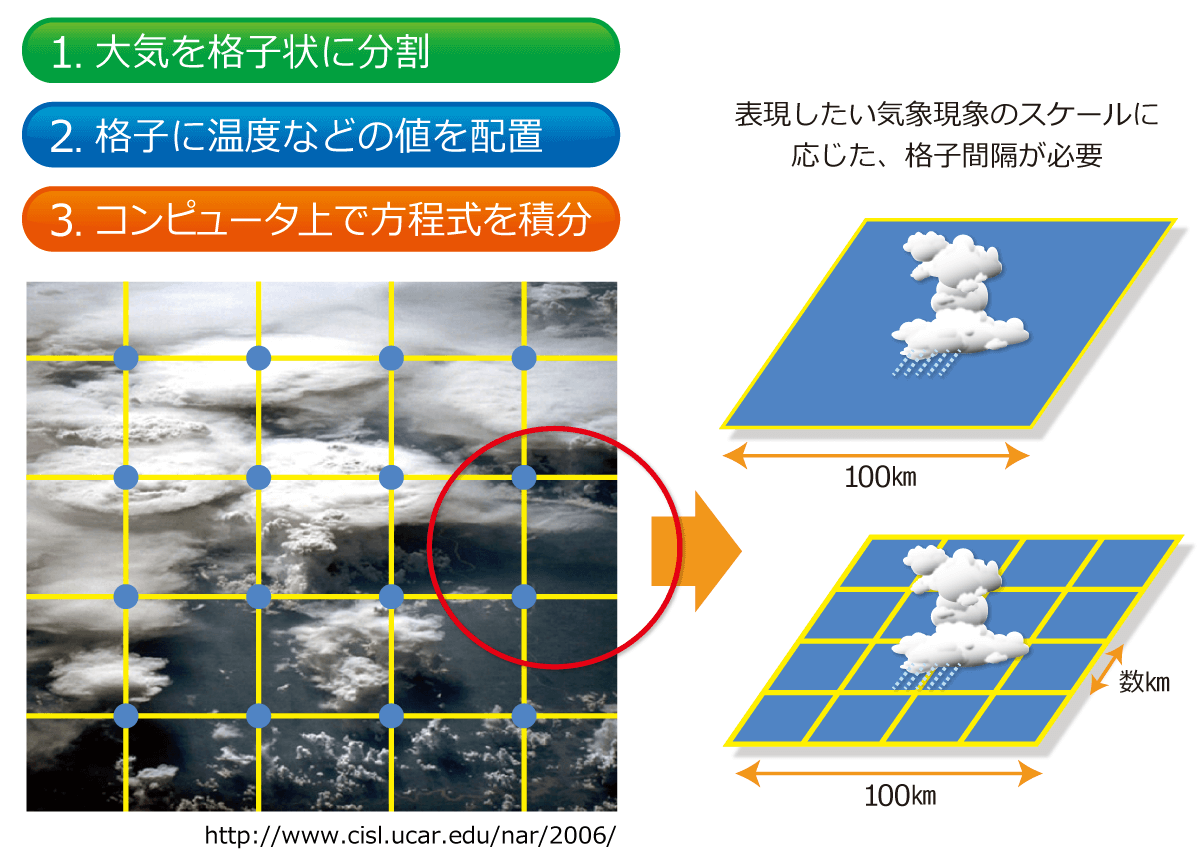

連続的に動く大気をシミュレーションする場合、空間を格子状に分割します。各格子に温度や風の強さなどの初期値を与え、これらが時間とともにどう変化していくのかを、モデル(「スパコンのことば」参照)とよばれる物理学の方程式系に従って計算します。格子の間隔は狭いほど気象現象を詳細に再現できます。積乱雲は、温かく湿った空気が強い上昇気流に乗って垂直方向に10~15kmも発達した雲で、強い雨を降らせたあと衰えます。「積乱雲1個の広がりは1㎞程度なので、それより狭い水平方向870mの格子間隔で地球全体の大気をシミュレーションすることにしました(図2)」と宮本さん。これまでの最高解像度は3.5㎞でしたが、「京」を利用して、これを大幅に上回るシミュレーションに挑戦しました。

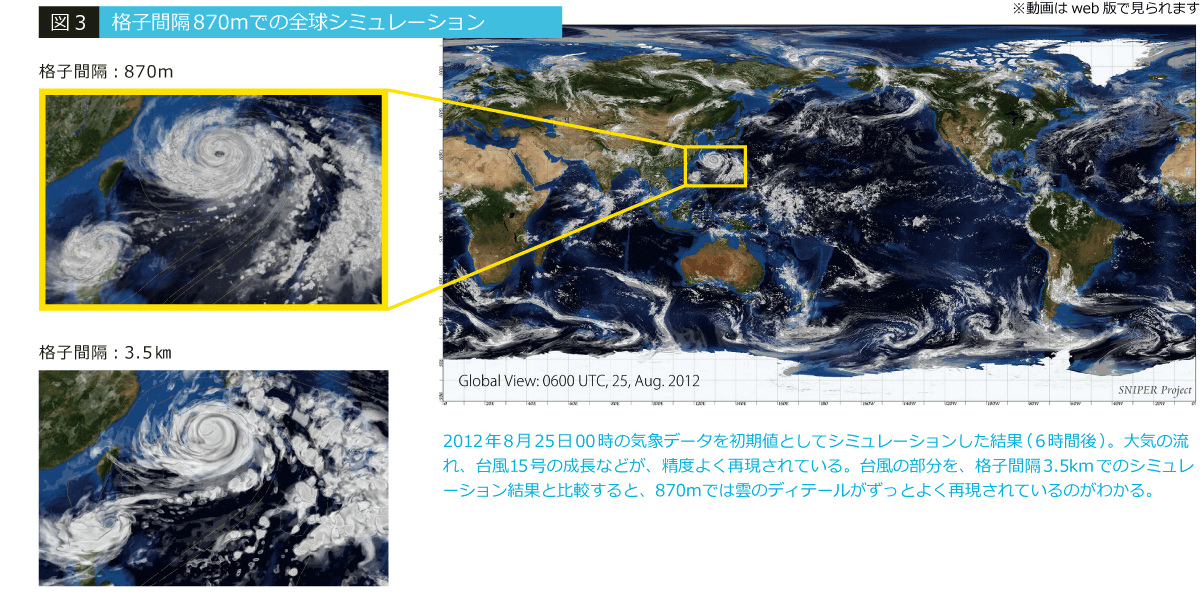

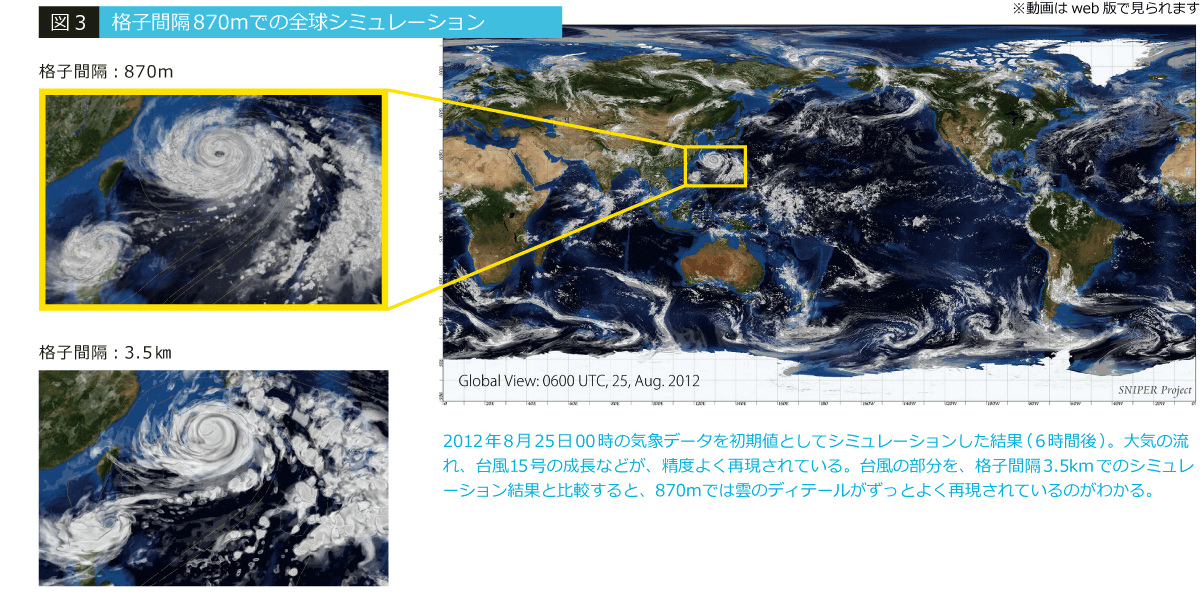

結果は驚くべきものでした。2012年8月25日00時(世界標準時)の気象データを初期値として12時間の変化をシミュレーションした結果は、実際のデータと比較しても、地球全体の大気の流れを精度よく再現しました。しかも、台風15号が発達するようすや、積乱雲の一つひとつまでを再現できたのです(図3)。宮本さんは「実際の台風15号は、バウムクーヘンのように眼が3重になっている珍しいものでしたが、シミュレーションでも2重の眼が確認できました」と語ります。このように、“過保護”台風でも表現されていないレベルの詳細な結果を得ることができました。

シミュレーションの質を変える解像度をめざす

しかし、地球全体について870mという高解像度で、1秒ごとの変化をシミュレーションすることは、容易ではありません。宮本さんたちは、「京」の82,944の計算ノードのうち約20,000ノードを使用しました。

「12時間の変化を再現するための『京』での実計算時間は60時間程度ですが、シミュレーション完了までには9ヵ月かかりました」と宮本さん。初期の段階ではデータやプログラムの不備を修正する必要もあり、また、計算途中でデータが消えてしまうリスクを低減するため、12時間を2時間ごとに区切って計算するなど、苦労したそうですが、現在では2日間分の変化のシミュレーションにも成功しています。

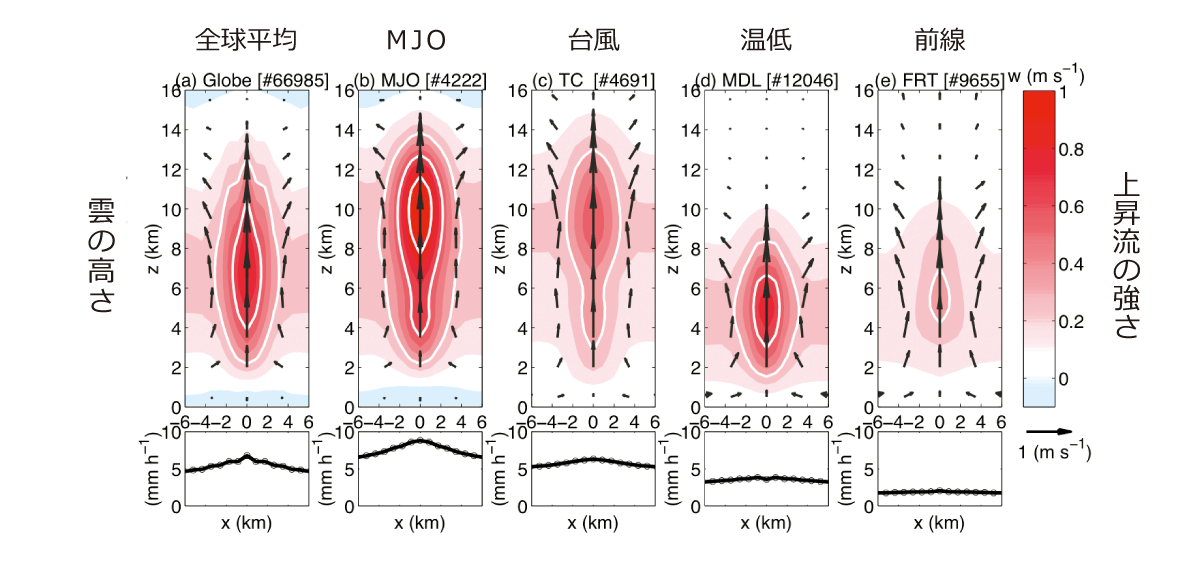

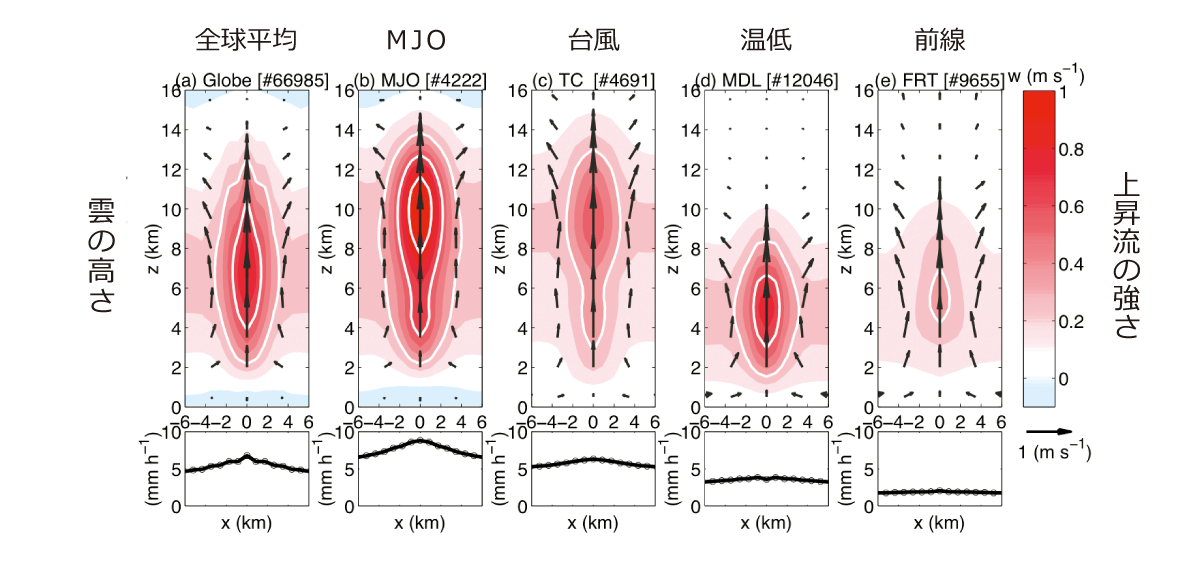

さらに、宮本さんたちは、シミュレーションで計算された積乱雲について、詳細な解析もしました。例えば、台風、温帯低気圧、前線などの特徴的な現象(雲擾乱[じょうらん])に含まれる積乱雲を一定の基準で取り出して比べたところ、温帯低気圧や前線に比べ台風の積乱雲は背が高いなど、雲擾乱の種類によって積乱雲の性質が異なることが明らかになりました(図4)。

※ MJO:マッデン・ジュリアン振動の略。おもにインド洋で発生する大気変動で、巨大な積乱雲群(水平規模が数千㎞)が赤道に沿って東に進む。地球全体の気象に影響を及ぼす。

また、別の解析から、これまでのシミュレーションでは積乱雲の中の上昇気流が1点のデータで表現されていたのが、今回は複数の点で表現されていることがわかりました。格子間隔が積乱雲より小さく、1個の雲をきちんと捉えているためと考えられました。そこで何通りか格子間隔を変えて調べてみると、約2㎞以下なら複数の点で表現されることがわかりました。積乱雲1個を再現するのに最低限必要な格子間隔は、研究者の間でも関心の高い点でしたが、明確な基準を示すことができました。

このように、「京」によって実現した地球大気全体の詳細なシミュレーションは、これまでとは質を異にするものでした。しかし宮本さんは「台風の眼がどのように形成され保持されるかなど、科学的な問題はまだまだ山積みです。メカニズムの解明にはさらなる知見と詳細な計算が必要なのです」と語ります。例えば、台風の中心部分だけを取り出して“過保護”なシミュレーションを行い、成長の鍵である台風の眼を削るような大気の流動を確認した先行研究などもあります。「我々のチームではこれまでの経験と将来の発展のスピードから、ポスト『京』ではさらに細かな解像度の計算も可能になると期待しています」と宮本さん。さらに高い解像度のシミュレーションによって、新たなブレイクスルーをもたらすことが期待されます。

気象学は、計算科学の中でも最も歴史が古い分野です。大気の状態を数値計算で予測しようという世界最初の試みは1920年に行われましたが、まだコンピュータもない時代で、失敗に終わりました。しかし、40年代にコンピュータが登場すると、実験が成功し、以後、理論の進歩とコンピュータの発達があいまって、次第に数値計算が天気予報に利用されるようになり、予報の精度も向上してきました。

台風についても、80年代からの30年間で、進路の予報はよくなってきました。しかし、中心気圧や風速といった強度の予報は、一向によくなっていません。これは、予報のための数値計算をするモデルに、台風の強度に影響する重要な物理現象が含まれていないためではないかと考えられていますが、それが何なのかはまだ突き止められていません。

宮本さんたちのシミュレーションは、天気予報のためのものではありませんが、台風の成長のメカニズムを深く知る手がかりを与えてくれます。そうした成果が天気予報に生かされれば、台風の強度をもっと正確に予測できるようになると期待されます。

に収録されています。