スーパーコンピュータの中に

「宇宙」を生みだす。

研究員

みなさんは『ダークマター』ということばを聞いたことがありますか。宇宙の構造形成のカギを握るといわれる謎の粒子です。世界中で多くの研究グループが、 その正体を突き止めようと、理論研究や観測に取り組んでいます。その解明に大きく寄与しようというのが、 「京」による大規模シミュレーション。スーパーコンピュータが描きだす宇宙進化のシミュレーションから、どのような新たな発見が生まれてくるのか、期待が高まっています。

ダークマターとは何か?

『宇宙の物質のほとんどは実はダークマターである』と最新の宇宙構造形成理論では言われています。 石山さんは、その意味を次のように解説します。

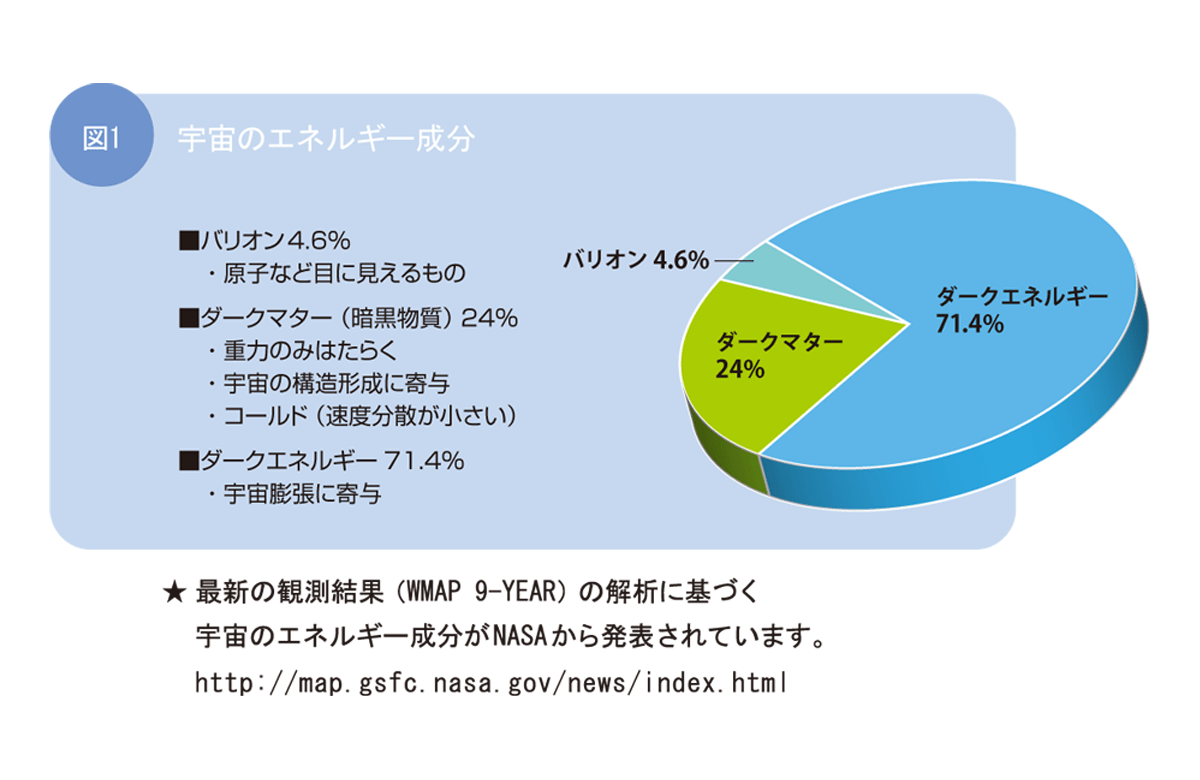

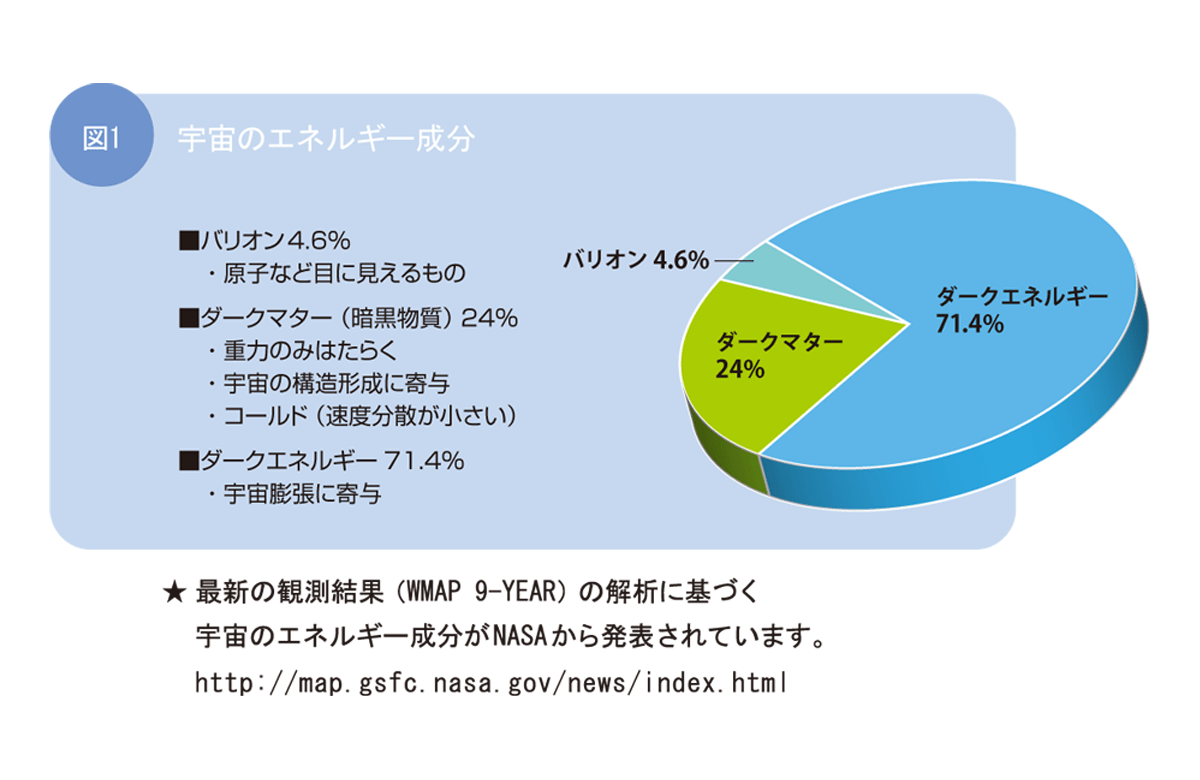

「最新の観測データの解析から、原子や分子、さらにそれらが集まって構成している恒星や銀河あるいは銀河団など、目に見えるすべての物質 (ほとんどは陽子や中性子などの『バリオン』と呼ばれる物質)は宇宙のエネルギーのわずか4.6%に過ぎず、24%がダークマター、71.4%がダークエネルギーで構成されていることがわかりました」 【図1】。

ダークマター(暗黒物質) 24%

ダークエネルギー 71.4%

★ 最新の観測結果(WMAP 9-YEAR)の解析に基づく 宇宙のエネルギー成分がNASAから発表されています。 http://map.gsfc.nasa.gov/news/index.html

ダークマターは日本語では「暗黒物質」とも呼ばれ、目には見えませんが、重力のみが作用する未知の粒子です。 「そもそもダークマターは、理論的に導き出された『仮説』であり、今はその素粒子としての正体を明らかにしようと世界中の天文学者や宇宙物理学者が躍起になっているところです」。

ダークマターの存在を世界で初めて主張したのは、スイス人の天文学者、フリッツ・ツビッキーです。1933年、銀河団を観測していて、目に見える物質の質量だけでは銀河の動きが説明できず、 見えない何らかの物質の質量がなければ、銀河がばらばらになってしまうということに気がついたのです。 その後、大型望遠鏡やハッブル宇宙望遠鏡など観測技術の進歩もあり、ダークマターの存在を指し示す様々な証拠※1が見つかってきました。そこで「ダークマター発見競争」に火がついたのです。

- 観測的証拠:渦巻き銀河の回転速度の観測、遠くの銀河がゆがんで見える重力レンズ効果や、 二つの銀河団が衝突した際に観測される重力の分布(弾丸銀河団)が、ダークマターの存在を示す証拠として知られています。

ダークマターと宇宙の構造形成

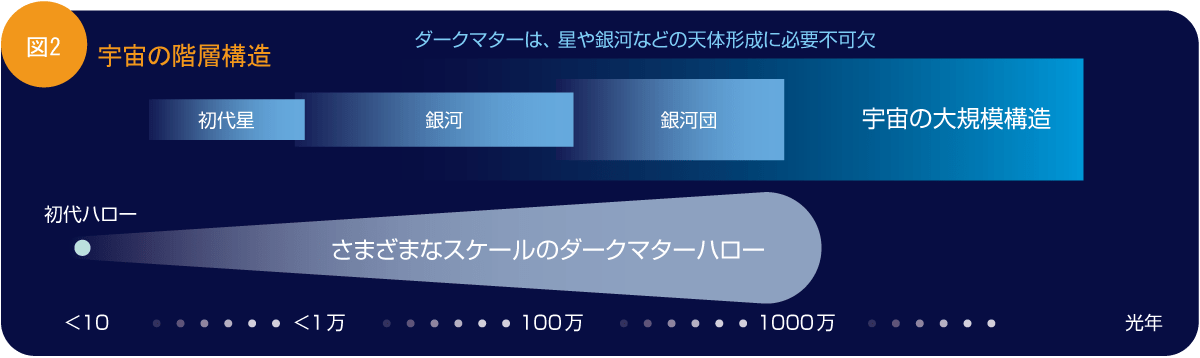

私たちの宇宙には、星や銀河がまんべんなく存在しているのではない、ということが観測結果からわかっています。恒星が集まって銀河となり、 銀河が数百から数千集まって銀河団となり、さらに銀河団が集まって超銀河団を形成する一方で、銀河がほとんどない超空洞と呼ばれる領域があります。 これを『宇宙の大規模構造』と言います。このような構造がどのようにして生まれたのか、そこにダークマターが大きく関わっているのです。

最新の理論では、宇宙の構造形成を次のように説明しています。

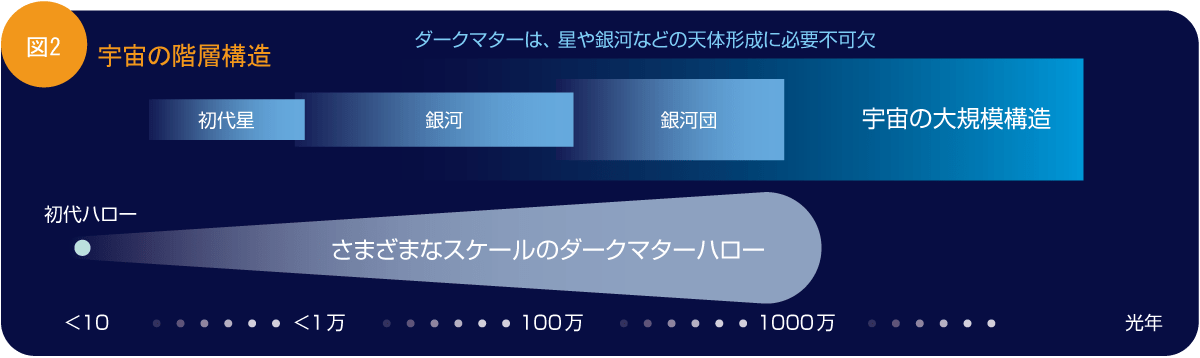

ビックバン直後※2の宇宙にはほぼ一様にダークマターが存在しました。ただ、そこにごくわずかな物質のむら(密度揺らぎ)があったのです。密度揺らぎがあると、 ダークマター粒子がそれぞれの重力によってたがいに引き合い、集まり始めます。その過程を繰り返し、しだいにダークマターがたくさん集まった“かたまり” (これをダークマターハローと言います)が生まれ、さらにこれらが合体を繰り返してより大きなものへと成長していきます。 この大きなダークマターの“かたまり”の重力に、ガスが引き寄せられて初代星や銀河が生まれます。このようにダークマターをカギとして理論が構成されています【図2】。

- ビックバン:超高温、超高密度の最初期の宇宙が爆発的に膨張して宇宙が始まったとする理論。

スーパーコンピュータ「京」の出番

宇宙の構造形成にはダークマターの存在が不可欠であることが理論的には明らかになってきました。

しかしながら宇宙という広大な空間、137億年という時間スケール、しかも目に見えない粒子の振る舞いを実験で検証することは不可能です。

「そこでコンピュータによるシミュレーションが宇宙の構造形成過程を研究する最適な手段となるのです。すでに多くの研究機関がこのシミュレーションに取り組み、 ダークマターの構造形成がコンピュータ上に再現されてきましたが、スーパーコンピュータ『京』を活用すれば、これまでになかった大規模で 高解像度のダークマターシミュレーションが可能になり、ダークマターの微細構造を見ることができるようになるのです。そうすれば宇宙の構造が形成される過程をより詳細に明らかにすることができます」。

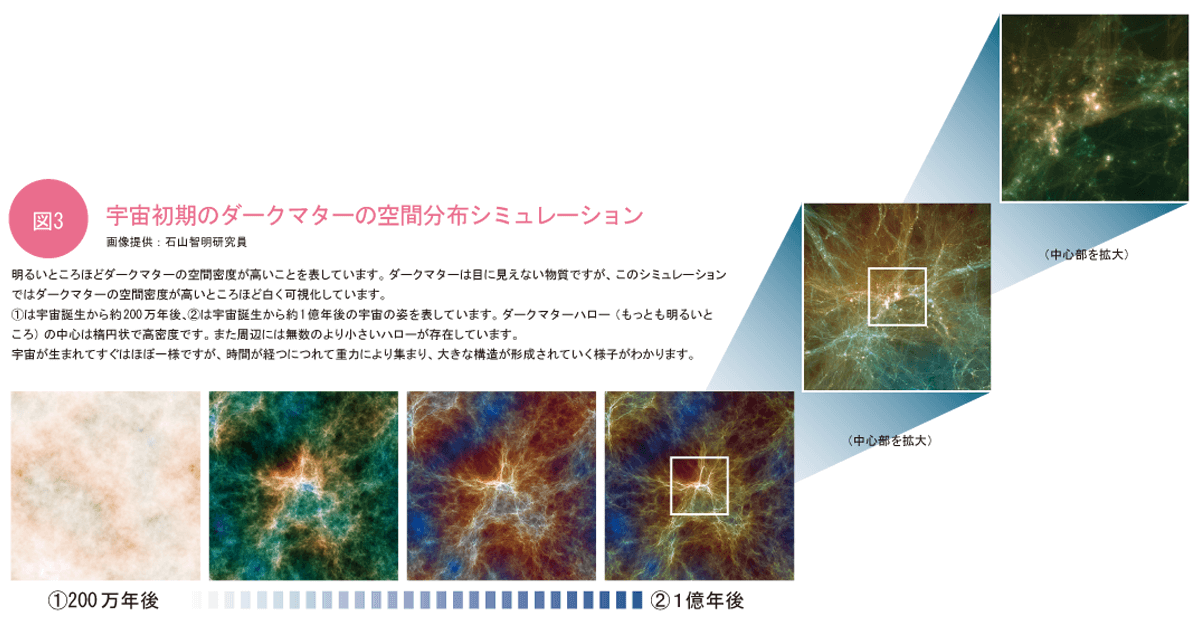

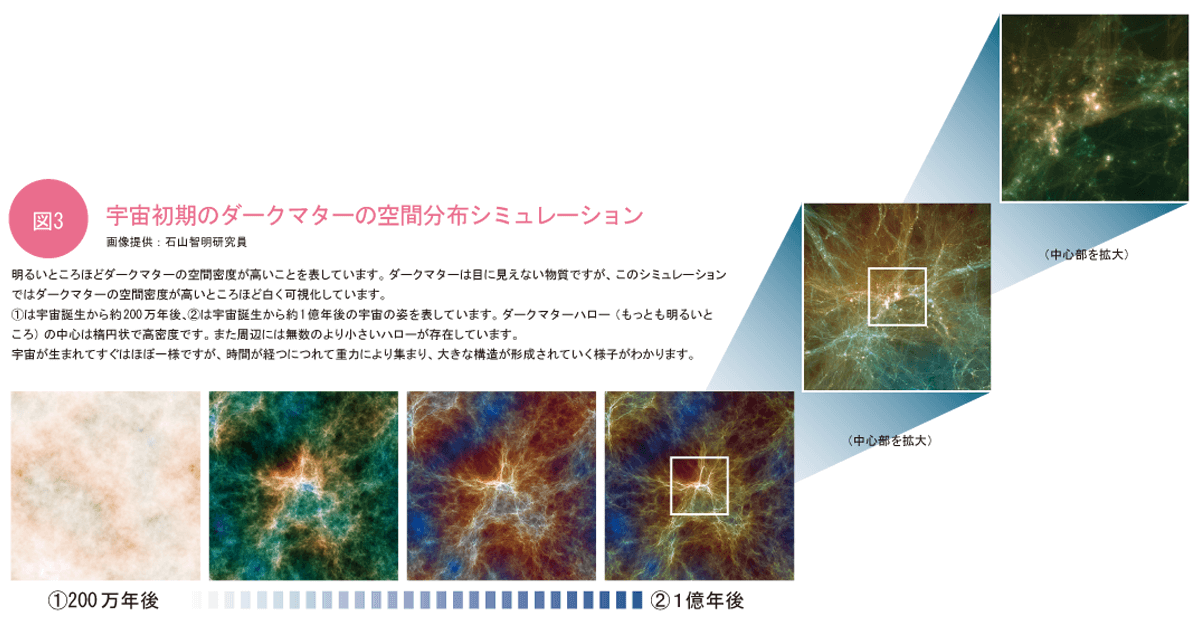

こうして、最終的には2兆におよぶダークマター粒子※3が宇宙の誕生直後からどう進化していくのか、 2兆もの粒子一つひとつが重力によってどのように引き合い、集まっていくのか、を明らかにしていくという世界最大規模のシミュレーションが始まったのです【図3】。

①は宇宙誕生から約200万年後、②は宇宙誕生から約1億年後の宇宙の姿を表しています。ダークマターハロー(もっとも明るいところ)の中心は楕円状で高密度です。また周辺には無数のより小さいハローが存在しています。 宇宙が生まれてすぐはほぼ一様ですが、時間が経つにつれて重力により集まり、大きな構造が形成されていく様子がわかります。

「京」によるシミュレーションは宇宙構造形成理論に寄与するだけではなく、実際のダークマター粒子※3の発見にも貢献します。より詳細にダークマターの分布をシミュレーションすることによって、 ダークマターが高密度で存在する場所が推定されれば、銀河系のどのあたりを探査すれば、ダークマターを発見できる可能性が高いかがわかるのです。石山さんが今取り組んでいるのは、 太陽系近傍におけるダークマター分布の微細構造の解明です。より詳細なシミュレーションにはより多くの粒子数が必要です。そこで「京」が力を発揮するのはいうまでもありません。

- ダークマター粒子:シミュレーション上でのダークマター粒子は、一つひとつのダークマター素粒子ではなく、無数の素粒子が集まった素片として取り扱われます。 扱える粒子数が大きいと、この素片を細かくすることができ、より微細な構造を見ることができるようになります。

世界最速のアプリ開発で「ゴードン・ベル賞」受賞

石山さんたちの研究グループは、数兆個のダークマター粒子による重力進化のシミュレーションを現実的な時間内で終わらせるために、 「京」の性能をフルに引き出せるよう、シミュレーションアプリケーションを改良しました。その結果、2兆粒子のダークマターシミュレーションで、 実効性能5.67ペタフロップス(毎秒5670兆回の演算性能)を達成。2012年11月16日(現地時間15日)、 米国ソルトレイクシティで開催された「ハイ・パフォーマンス・コンピューティングに関する国際会議SC12」において、もっとも優秀な並列計算を達成した論文に贈られる「ゴードン・ベル賞」※4を受賞しました。

- ゴードン・ベル賞:計算機設計者として著名な米国のゴードン・ベル氏により、並列計算機技術開発の推進のため1987年に創設されました。 「京」による研究成果は、2011年に引き続き2年連続の受賞となります。

「最終候補の一つには、同様のアプリケーションを開発した米アルゴンヌ国立研究所のグループも残っていたのですが、 実際の計算速度が米国グループと比べて5倍近い速度だったことから受賞となったようです」と、石山さんは受賞理由をこう推測しています。

この受賞によって、ダークマターの進化シミュレーションにも大きな弾みがつきそうです。

「夢はコンピュータの中に宇宙を創ること。見えないダークマターだけではなく、見えるバリオンを加えて、 実際に銀河や銀河団などの天体が生まれるプロセスを再現してみたい」と、石山さんは、シミュレーションによる宇宙の構造形成過程の解明に情熱を燃やしています。

に収録されています。